微生物残体是陆地生态系统土壤有机碳(SOC)的主要来源之一。然而,不同海拔梯度土壤氨基糖积累特征和氨基糖对土壤有机碳库的贡献以及影响因素还需要进一步研究。

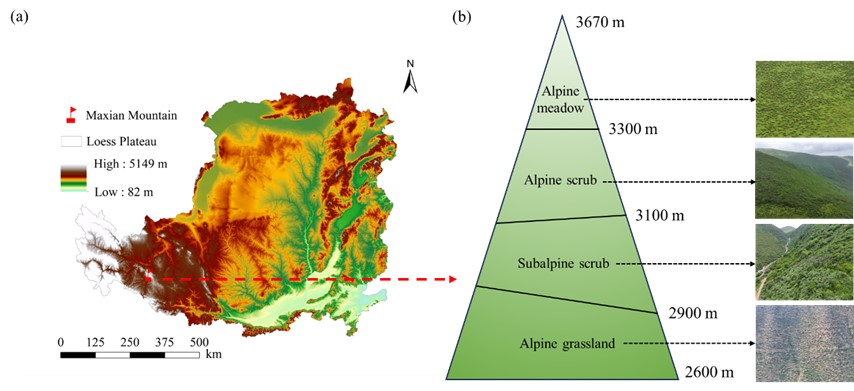

本研究选择黄土高原最高峰—马衔山(2600-3670 m)作为研究对象。沿海拔梯度选取四种不同的景观类型:高山草原((AG)、亚高山灌丛(SS)、高山灌丛(AS)、高山草甸(AM)。使用土壤氨基糖作为微生物残体研究中的生物标识物,通过测定 0-20 cm 和 20-40 cm 层次土壤理化指标,分析马衔山不同海拔区域景观土壤理化性质、微生物生物量、氨基糖含量、氨基糖对土壤有机碳贡献变化特征以及引起该变化的驱动因素。

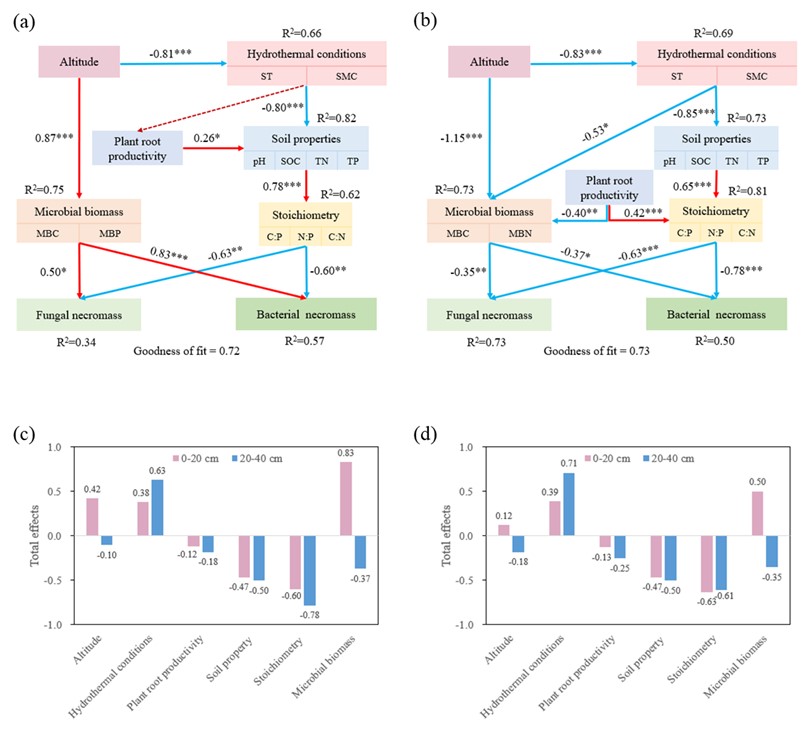

结果表明:土壤微生物残体随海拔升高呈线性增加,且表层土壤微生物残体含量高于底层土壤。且真菌残体的贡献(37.45%和37.14%)要显著高于细菌残体(2.76%和2.82%)。土壤微生物生物量和土壤生态化学计量直接影响土壤微生物坏死块的积累,对真菌和细菌坏死块的影响各不相同。表层土壤中微生物生物量和土壤生态化学计量比主导了细菌和真菌残体碳的积累过程。而在深层土壤中土壤生态化学计量比和气候是细菌和真菌残体碳积累的重要影响因素。

本研究结果可为准确预测马衔山微生物源碳组分对全球气候变化的响应提供一定的数据支持,以期为研究干旱区不同海拔梯度山地生态系统微生物对土壤碳库的贡献提供理论依据和科学依据。

该成果发表于国际土壤科学一区Top期刊Geoderma(2024年IF=5.6)。中国科学院西北生态环境资源研究院奈曼沙漠化研究站硕士研究生李玉倩为第一作者,王旭洋副研究员为通讯作者。本研究得到中国科学院青年创新促进会项目(2023449)、甘肃省自然科学基金项目(22JR5RA076)和甘肃省青年科技基金项目(23JRRA672)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117311

图1. 研究区域图。

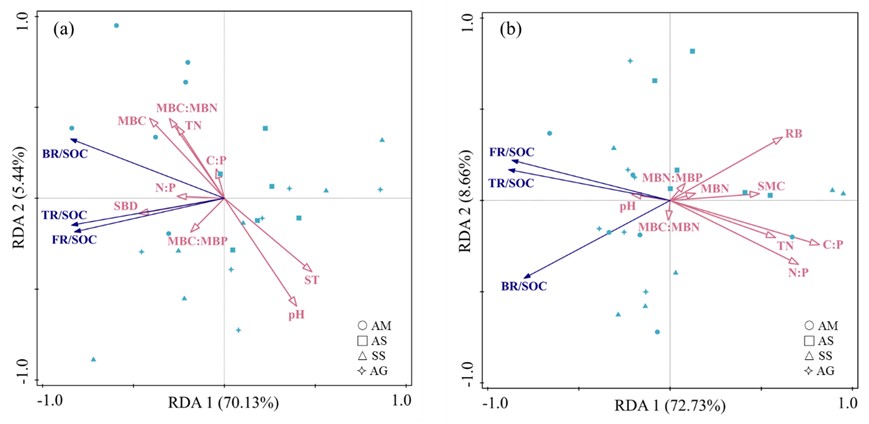

图4. 土壤氨基酸糖与土壤理化性质和微生物生物量的冗余分析。图(a)为0 ~ 20 cm土层,图(b)为20 ~ 40 cm土层。图中蓝色箭头为响应变量(土壤中氨基糖含量和氨基糖对有机碳的贡献率),红色箭头为解释变量(环境因子和土壤微生物生物量)。

图5. 结构方程模型显示了海拔、气候、土壤理化性质、植物地下生物量和微生物生物量对不同土壤深度细菌和真菌残体碳对有机碳贡献的影响。图(a)为0 ~ 20 cm土层,图(b)为20 ~ 40 cm土层。红色和蓝色箭头分别表示正、负作用(p < 0.05)。虚线表示影响不显著。箭头上的数字表示标准化的路径系数。R2表示被解释方差的比例。