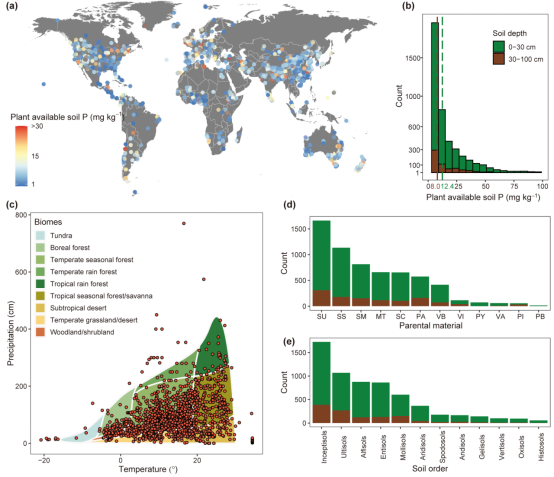

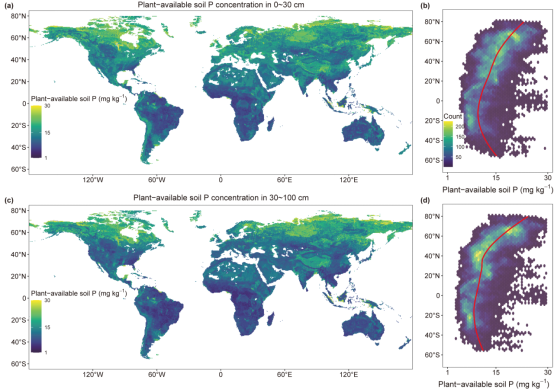

基于已有全球土壤有效磷数据库及相关文献数据,本研究从约36,000篇涉及五种主要有效磷提取方法的文献中筛选信息,最终构建了一个包含6,253条观测值、覆盖3,353个(近)自然生态系统样点的全球土壤有效磷含量数据集。该数据库还整合了关键的气候、地形、母岩、植被等环境因子,用于解析全球尺度土壤有效磷的分布格局及其驱动机制。研究结果表明,土壤有效磷在不同母岩类型、土壤类型、生物群落和大陆间存在显著差异,数值范围从0.01至99.2 mg·kg⁻¹不等,全球表层(0–30 cm)和深层(30–100 cm)土壤的平均值分别为12.4和8.0 mg·kg⁻¹。母岩类型、土壤总磷、海拔高度和土壤类型是最重要的土壤有效磷含量预测变量;土壤有效磷整体上随纬度增加而增加,但在相同纬度带内表现出高度异质性。估算结果显示,全球表层和深层土壤的有效磷库(不含南极洲)分别为0.73 ± 0.23 Pg (平均±标准偏差)和 1.59 ± 0.50 Pg(1 Pg = 10¹⁵ g)。本研究首次在全球尺度系统评估了土壤有效磷的空间分布与主控因子,绘制了高分辨率的有效磷全球分布图,为深入理解陆地磷循环过程提供了基础数据支持,并可用于改进地球系统模型中陆地磷循环模块的参数化与约束。

以上结果以“Global Distribution and Influencing Factors of Plant‐Available Phosphorus in (Semi‐)Natural Soils”为题在线发表在地球科学主流期刊Global Biogeochemical Cycles (IF2024=5.5), 论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2025GB008513。 该研究的原始数据、土壤有效磷分布图和R代码等也可以免费下载:https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24088368。论文第一作者为鹤山站陈焕镛副研究员罗先真和硕士研究生郭聪慧,侯恩庆研究员为通讯作者,瓦赫宁根大学Julian Helfenstein和西澳大学的Hans Lambers等作者参与了本研究。研究得到国家自然科学基金和广东省基础与应用基础研究基金的共同资助。该研究是研究组全球磷分布格局系列研究中的一个重要部分。前期相关研究包括土壤磷组分数据集(Scientific Data, 2018, https://doi.org/10.1038/sdata.2018.166); 总磷含量和空间分布(Earth System Science Data, 2021, https://doi.org/10.5194/essd-13-5831-2021); 土壤磷组分空间分布(Biogeosciences, 2023, https://doi.org/10.5194/bg-2023-22)。

图1 研究中收集到的6253个自然生态系统样地级土壤有效磷分布图

图2 土壤有效磷在0-30 cm 和30-100 cm土层的全球分布图